アルファビゼン・備前焼ミュージアム・図書館の改修・新築について市民の皆様の声にお答えします

Q1. なぜ今、改修や新建設が必要なのですか?

アルファビゼンは約30年前に建てられ、すでに20年近く使われないままになってきました。建物そのものが古くなっていて、これ以上使わずに放っておくのはとても危険です。 また備前焼ミュージアムは、地震に対する強さが不十分で、雨漏りや空調の不具合、バリアフリーの対応も不十分です。避難場所としての役割も果たせない状態です。

これまで何度も問題点が指摘されてきたのに、具体的な対策が先送りにされてきました。今回こそ、将来に課題を残さないための大きな一歩です。

新しい施設は「文化・健康・防災・観光」がそろった、市民の皆さんが誇れる場所になります。日常的に使える、親しみやすい場をいまこそつくるタイミングです。

Q2. 財政は大丈夫なのですか?

3つの施設にかかる費用は全部で約86億円ですが、備前市が実際に負担するのはそのうちの約30%(約26億円)です。 残りは、合併特例債などの制度や国の補助金を活用することで、実質的に国からの支援を受けられるしくみです。

これらの制度は、合併した市町村だけが使える特別な制度で、利用できる期間も限られています。今を逃せば、全額を備前市が自分たちで出さなくてはいけなくなります。

住宅ローンも借金です。だからといって、ずっと修理を繰り返して住み続けるのが正しいとは限りませんよね?

もちろん、市政には返済の責任と計画が必要です。でも、何もせずに先送りすることこそ、次の世代に大きな負担を残すことになります。

Q3. 「箱もの行政」と言われていますが、これは無駄な投資ではないのですか?

「箱もの行政」という言葉には、使い道があいまいな大きな施設を建ててしまった過去の反省があります。でも今回の整備は、それとは違います。

今回対象となっているのは、旧アルファビゼン、備前焼ミュージアム(建て替えて備前市美術館へ)、新しい図書館(海の見える図書館)です。

旧アルファビゼンは長く使われておらず、ミュージアムは老朽化・耐震不足・バリアフリー未対応。図書館は蔵書数が少なく、子どもや市民の学びの場としては課題があります。

図書館は子どもたちの学びを支える、とても大切な施設です。だからこそ、いま整備することが、これからの市民のために必要なのです。

これらの施設は、ただの「建物」ではありません。文化や安全、交流を支える大切な場です。市民にとって、本当に意味のある投資なのです。

Q4. 今回の整備をどう受け止めるべきですか?

この整備は、市長だけの判断ではありません。市議会で議論され、きちんと可決された正式な方針です。 市議会議員は、皆さんが選んだ代表です。つまり、この計画は市民の皆さんの意思を反映した結果でもあるのです。

一部で議員に対する厳しい声もありますが、それは代表を選んだ市民を否定することにもなってしまいます。 もっと冷静に、事実に基づいて考えていくことが大切です。

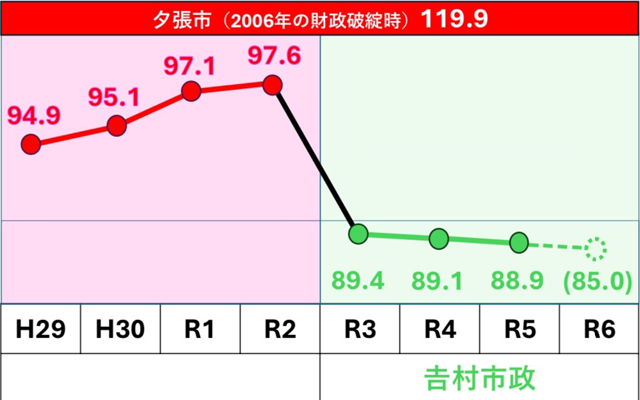

実際、備前市の財政は大きく改善しています:

| 年度 | 経常収支比率 | 市政 |

|---|---|---|

| H30 | 95.1% | 田原市政 |

| R01 | 97.1% | 田原市政 |

| R02 | 97.6% | 田原市政 |

| R03 | 89.4% | 吉村市政 |

| R04 | 89.1% | 吉村市政 |

| R05 | 88.9% | 吉村市政 |

このように、地道な取り組みにより、財政も健全な方向に向かっています。 なぜ今必要なのか、どんな未来をつくるかを一緒に考えて、備前の前向きな一歩につなげましょう。

外国語指導助手(ALT)について市民の皆様の声にお答えします

備前市では、外国語教育の充実を図るため、多くの外国語指導助手(ALT)を学校現場に迎え入れております。中でも、フィリピンからのALTの方々が多く活躍しており、それについてさまざまなご意見が寄せられております。

そのような中で、以下の視点からご理解とご協力をお願いしたいと考えております。

1. 日本の学校現場でのALTの重要性

ALTは、子どもたちにとって「英語を使って実際にコミュニケーションする」体験を提供する大切な存在です。教科書だけでは学べない、生きた英語・異文化理解・人との関わりを学ぶ貴重な機会となっています。

また、小中学校で英語が教科化される中、「聞く・話す」力を伸ばすには、ネイティブやそれに近い発音・イントネーションに日常的に触れることが不可欠です。ALTの存在は、そうした環境整備において欠かせません。

2. フィリピン人がALTとして適している理由

フィリピンの方々は、長年にわたり英語を第二言語として生活や教育の中で自然に使いこなしています。また、教育熱心な国民性もあり、子どもたちへの接し方、教える姿勢も非常に丁寧で親しみやすいという評価を受けています。

さらに、日本との文化的な距離が近く、温和で協調性に富んだ方が多いため、日本の教育現場にも大変なじみやすいという特徴があります。

3. フィリピン人の英語レベルについて

英語がフィリピンの公用語であることをご存知でしょうか?大学の授業やビジネス、官公庁の手続きまで、英語が日常的に使われており、TOEICやIELTSなどでも高得点者が多数存在します。

また、国際的にはオンライン英会話講師の約7割がフィリピン人とも言われており、分かりやすく丁寧に英語を教えることに長けている点でも高く評価されています。

4. フィリピン人の性格・人間性

フィリピンの方々は、明るく親しみやすい性格の方が多く、子どもたちともすぐに打ち解け、笑顔の絶えない授業を行ってくれています。

また、家族を大切にする文化の中で育っているため、人を思いやる力が強く、協調的で、礼儀を重んじるという面もあり、日本社会にも非常になじみやすい方々です。

5. 日本・日本人・日本語に対する理解と姿勢

フィリピン人ALTの多くは、来日前から日本文化に興味を持ち、日本語を独学で学んでいる方も少なくありません。日本語能力試験(JLPT)に合格している方や、地域行事にも積極的に参加するなど、地域社会の一員としての自覚と責任感を持って働いてくださると思います。

多様性が求められる時代において、教育の現場もグローバルな視点を持つことが大切です。特定の国籍を問題視するのではなく、その方々の資質や貢献に目を向けていただけたらと思います。

私たちの子どもたちが、広い世界に羽ばたいていけるような教育環境を整えることが、今、私たち大人に求められている役割だと考えております。どうか温かい目でご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。